2016.5.27に公開したものを一部訂正、再公開しております。

第1回は私の大好きなFender社”Jimi Hendrix tribute Stratocaster”について

専門用語が多いかもしれませんがギターを始めたばかりの人にこそ読んで頂きたいです。

1997年にFENDER USAから発売されたギターで、Jimi Hendrix(以後ジミヘンと表記)が1969年夏アメリカの野外ライブ”WoodStock”で使用し、後に”イザベラ”と名付けられた1968年製ストラトを模して作られたいわゆるトリビュートモデルです。

ジミヘン本人は手が大きかったので、押弦に親指を使うことが多く、時には4弦を押さえるのにも親指を使っていました。そういったプレイを実現しやすくするためか、私が出会ったストラトの中では最もネックが細いです。幅は通常のストラトと同じですが、裏側の膨らみが薄く、張り出した感じもありません。本物のこのギターは現存していますが、これほどまでに細いネックではないのでしょうか?

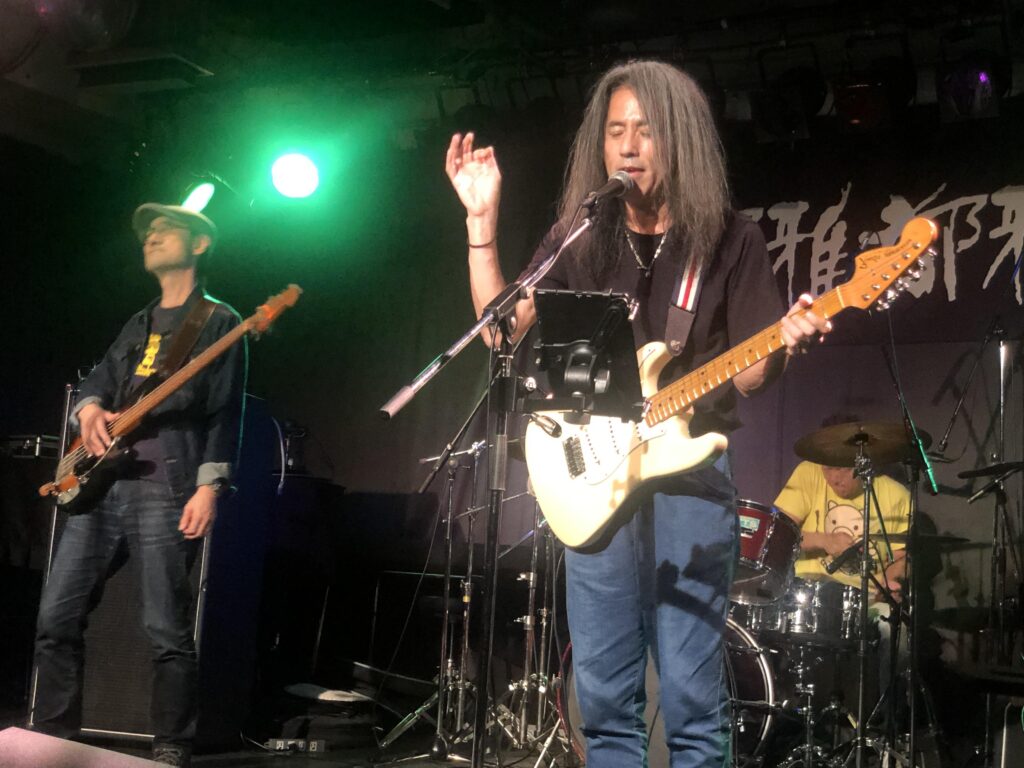

まずはその実際の音からお聞きください。

・フロントP.U.vol 7~10

・Fender / VibroKing vol3.5

・JimDunlop FUZZFACE改(オン)

・G2D Custom Overdrive BluesCH(オン)

・Fulltone ClydeWah(途中オン)

アンプを繋がない音の段階で明るめで線の細いサウンドですが、同じくアンプから出る音も明るいサウンドです。ネックの細さや張りメイプル指板、ピックアップのポールピースの高さが通常とは逆(1弦側が協調される)であること、リアピックアップのスラント角度が通常とは逆(6弦側が明るく1弦側がまろやかになりレオ・フェンダーが意図したのとは逆)であることなどが複雑に影響しあっていると思われます。

つまりその明るく繊細なところがこのギターの魅力です。触れるようなピッキングのタッチでもしっかり鳴ってくれますし、どんなアンプ・エフェクターとも相性が良く、ブルース・ロック・ジャズ・ファンク・オルタナ・アンビエントなどなど、どんなジャンルの音楽とも相性が良いです。

塗装に関しては、ボディは経年劣化で少しクリーム色ぽくなってきました。しかし同時期に買ったGibos SGに比べると、レインチェックやクラックがなく、傷といえば私自身がぶつけたところだけで、全体的に光沢もありますので、ポリ塗装ではないかと推察します。

それに対してネックは、色素沈着は進んでいますし、ベタベタするところは、こするとどんどん剥がれて、サラサラの白木の部分が出てきます。

ヘッドもクラックが多く、こちらはラッカー塗装であると推察されます。

”イザベラ”と名付けられたStratocasterのレプリカとなるとこういう仕様になるのでしょうか、、

そういえば、ジミヘンのキャリアの中でも1968年以降というとロックやブルースという枠組みを超えて、より「ジミヘン」独自の音楽を産み出そうとしていたころ、、いろいろなミュージシャンと交流を持ち、より多くのジャンルに挑戦するつもりであったでしょう。このギターはジミヘンのために作られたギターではなかった訳ですが、何らかの偶然で当時のジミの音楽の方向性と一致したのでしょうか。

1990年代以降音楽ジャンルが細分化されていく中、一つのエッセンスとして60年代や70年代回帰のサウンドを大胆に取り入れた音楽が増えました。

本器の製造年1998年は古き良き「Fender」の復活へ向けて、作りの良いギターをたくさん生産していたように思われます。

ところで忘れてはいけないところでは、ブリッジが逆なのでアームの取り付け位置が6弦側になるというところです。

SRVの愛機“Number One”は、わざわざ左用ブリッジを取り付けるためにボディーを削り、1弦側に空いてしまった穴を埋め戻してまで取り付けています。アーミングしながらピッキングが必要な「I don’t live today」の様な曲を演奏する際にはとても便利だったでしょう。

ところでなぜ私はこのギターを手にしたか、、、ですが、その昔私はある楽器店に勤めていましたが、当時の店長が私の”ジミヘン”好きを知って発売になったばかりのこのギターを試しに仕入れてくれました。

店には何日か飾られていましたが、趣味性の高いギター(理由は後述)である為、お客様の注目はあまり集めていないように感じました。

ところがこのギターを毎日店で見る度、私がギターを始めるきっかけになったジミヘンのモデルであることもあり、店員の私が虜になってしましました。また注目を集めていないからこそ自分が買って手元に置いておかないといけないのでは?と考えるようになりました。

そして数日後、お金もなかったのでその店長に相談してローンで買ってしまいました。

購入した当時、私はまだ20代。

プロのミュージシャンになることを夢見ていましたが今考えますと、自分たちのオリジナリティを研ぎ澄ませ、プロミュージシャンを目指そうという若者が、何十年も前に亡くなっている有名ギタリストのモデルのギターを買うということはあまり賢明でなかったように思います。

それから20数年、長くケースに入れたままのこともありましたが、今ではその時無理をして買ったことを良かったと思っています。またその時の自分の決断を褒めてやりたいなぁと思います。

というのも買って15年を過ぎたあたりから急に音が良くなったと感じています。

それはアンプで鳴らして云々ということではなく生でチャラーンと弾いてすぐわかる”鳴り”が大きくまた伸びる様になりました。

アメリカ的合理主義で作られているギターである為、楽器として一人前になるにはそれだけのエイジング(熟成)期間が必要ということなのでしょうか?

そう言えば、Eric Claptonの黒のストラト”Blackie”は1956年~1957年製を1970年から使い始めているので、たまたまかも知れませんが関連がありそうです。

買ったばかりの頃の音

ところで、このギターはライブで使うことを前提として、以下の通りのセッティングにしています。

・ブリッジのコマをストリングセイバー製に変更。

・スプリングは4本、ノンフローティング

・アーニーボール11/48

・半音下げチューニング

・ステンレス製ジャンボフレットへフレット交換

・アームは不使用

このセッティングのおかげで、

・ひんぱんな弦切れやチューニング乱れ

を防ぎつつ

・1音半以上のベンディング

を可能にしています。

※文中の趣味性の高いギターとは…もともとジミヘン自身が左利きで、右利き用のギターをひっくり返して使っていた(裕福でなかった生活環境でも手に入れ易かった右利き用ギターを反転して左利き用に改造して使っていたため、とか左利き用ギターは生産本数が少ないのでカラーバリエーションが少なかったためそれを嫌ったため、と言われています。)ことにより通常のストラトキャスターと違う弦のテンションやピックアップ配置となり、独特のサウンドを得ていました。

このギターは右利きの人でもその独特なジミヘンサウンドが得られるようにと考えられたギターなのですが、左利き用のギターを反転して右利き用にコンバートしているのでハイフレットがとにかく弾きにくい!(ジミヘン本人は恐ろしく器用に弾きこなしていますが、、)

同様のジミヘンモデルのギターは現在までに沢山発売されていますが、発売後の売れ行きを考慮してか、ハイフレット部分には弾きやすい工夫がなされている場合が多いです。

しかしこのギターは弾きやすさより、本物への忠実度を優先しており、”ギターを持って右利きの自分の姿を鏡に映すと、左利きのジミヘンと全く同じ”というのが売りだったようで、よりジミヘンフリーク向けです。

写真を左右反転にしてみますとジミヘン感が出ます。