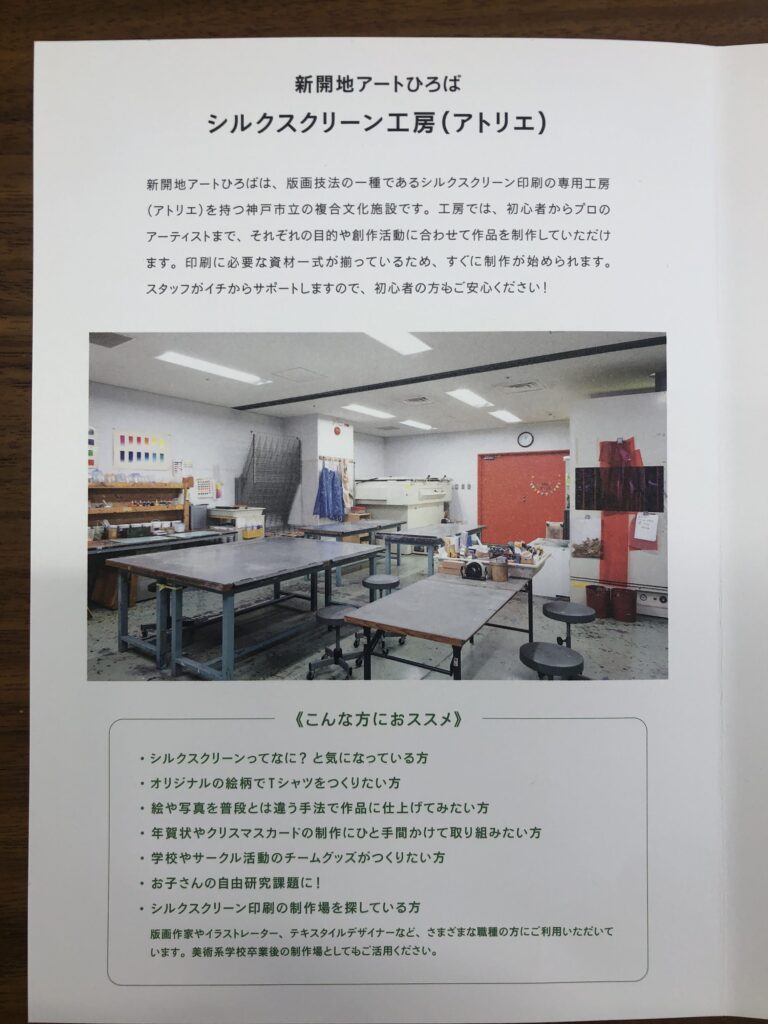

「まえけんビーバー」としてのグッズを作ろうと考えておりましたら、神戸北野坂ライブハウスPADOMAのオーナーN様より、情報をいただきました。

【インストラクターさんに教えてもらいながら、シルクスクリーン印刷を自分できるところがある】

自身で調べたところ、それは「新開地アートひろば」内の

シルクスクリーン工房「アトリエKAVC」

であることがわかりました。

オーナーN様からは、「利用できたなら、レポートをお願いします」とご依頼を受けておりましたので、お礼の気持ちも含めまして以下にまとめます。

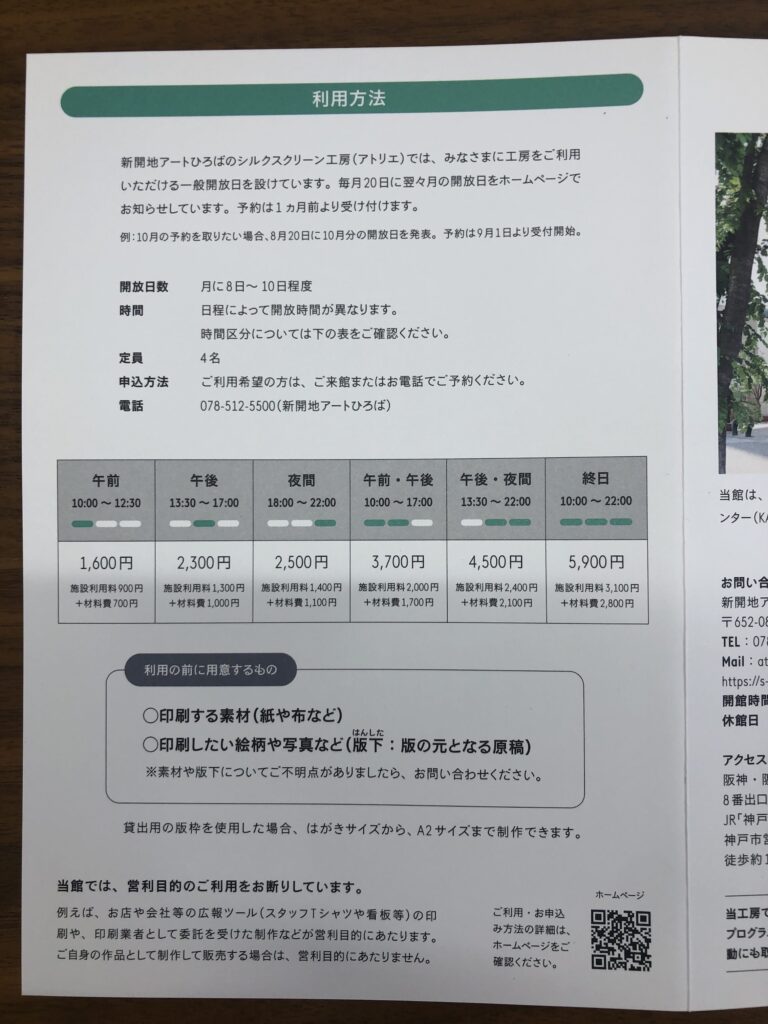

●電話orWEBで開催日、空き状況を確認

●予約

※WEB上には「午後(13:30-17:00)のみ ¥1300 + 材料費:¥900」と記述がありますが、内容により、短縮/延長ができるようです。

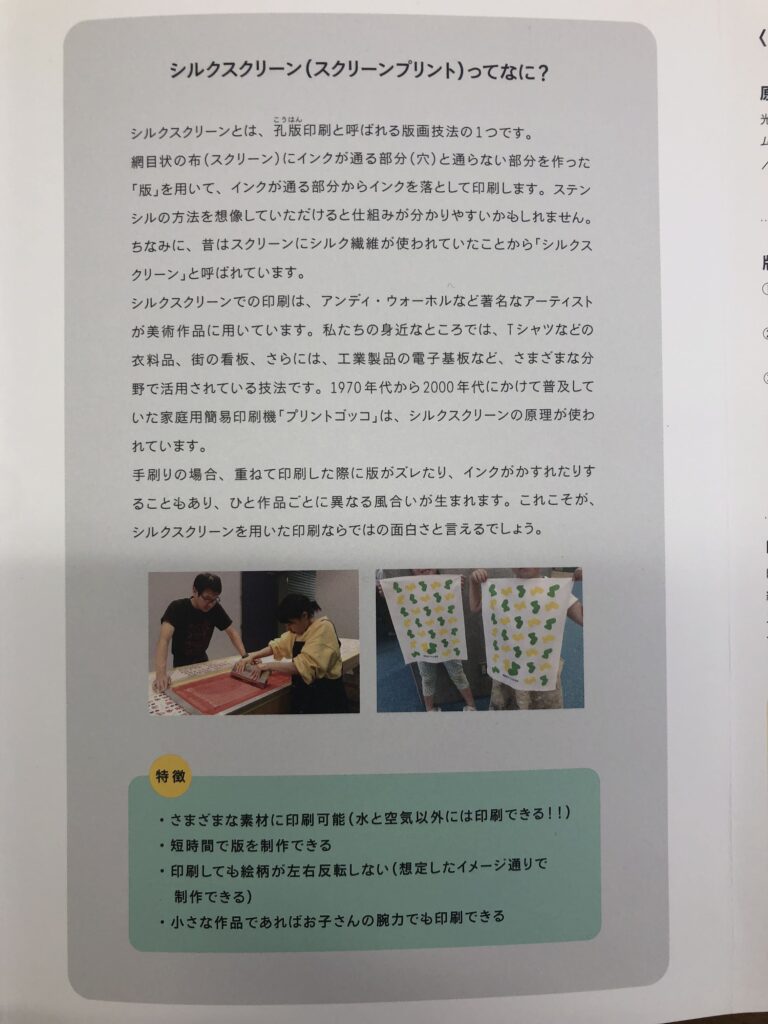

初心者の私は、データ調整、版下作成、印刷14枚を、所要時間3時間弱でした。

●adobeイラストレーター上でロゴ候補数個作成

※細い線や点でできたデザインは、刷る技術が必要なので、初心者の私は「希望のデザイン」、「刷りやすそうなデザイン」など計4個作りました。

●データ受け渡しメールアドレスにaiデータを送信

●必要なもの(エプロンも)は用意されているそうなので、刷る対象物のみを持参でアトリエへ

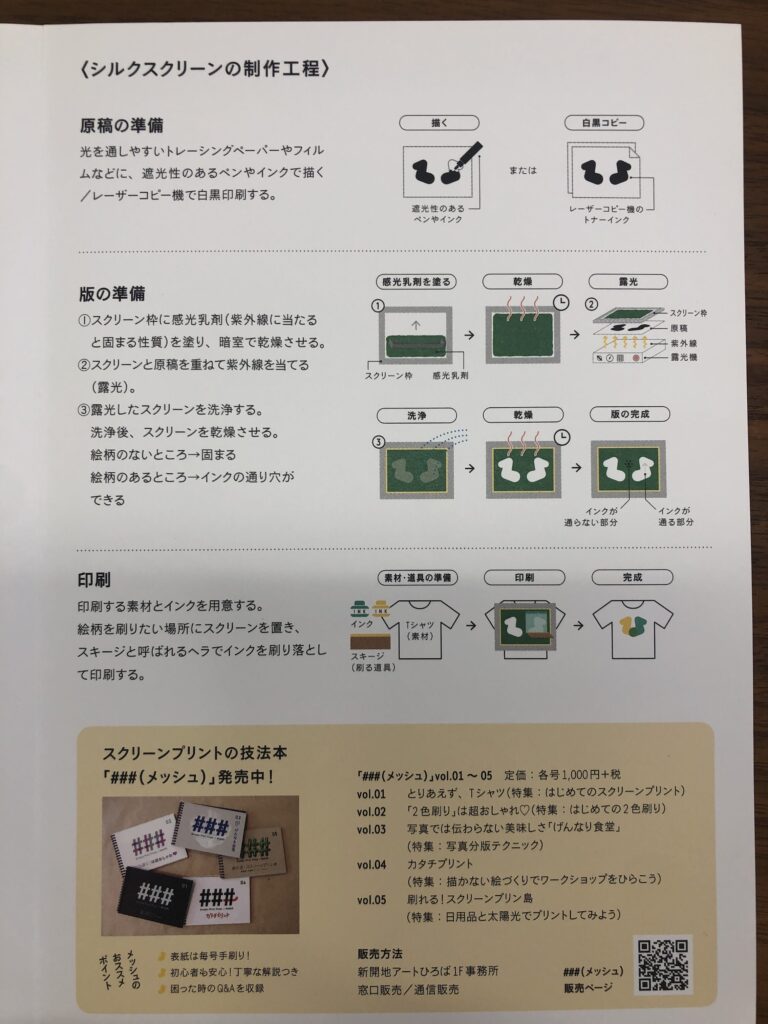

●当日頂戴したパンフレット

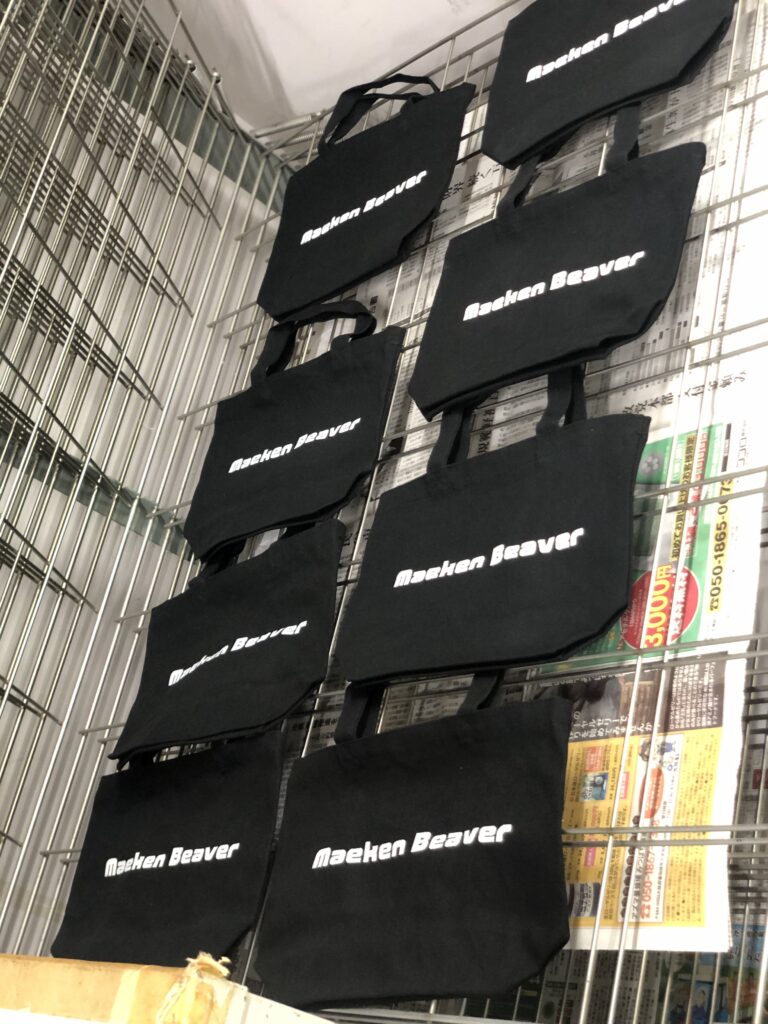

本日より発売

まえけんビーバーオリジナル

「トートバッグ」

¥2,200-+tax

お買い求めは、

・まえけんビーバーギター教室

・各ライブ会場

・本WEBサイトのお問い合わせからの通販

にてお買い求めください。初回ロットは少数のためお早めに。。

●お店のスタッフTシャツなどは商用利用にあたり、当施設の利用をお断りしておられるそうです。私のようなアーティストのオリジナルグッズを作成しそれを販売することは構わないそうです。

私と同様にアーティストグッズを作りたいなー、という方がいらしたらぜひご利用ください。相談にも乗ります。。